-

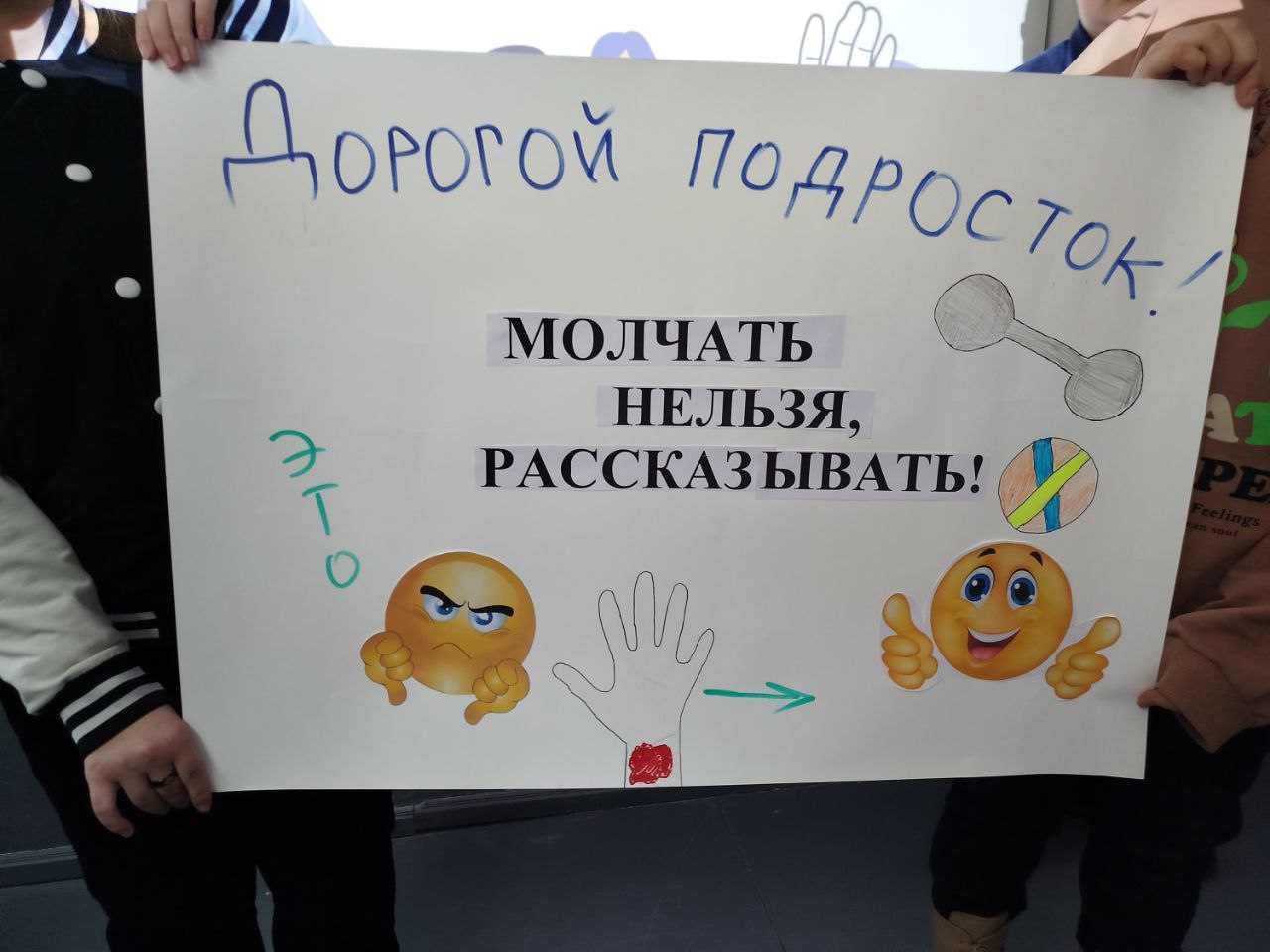

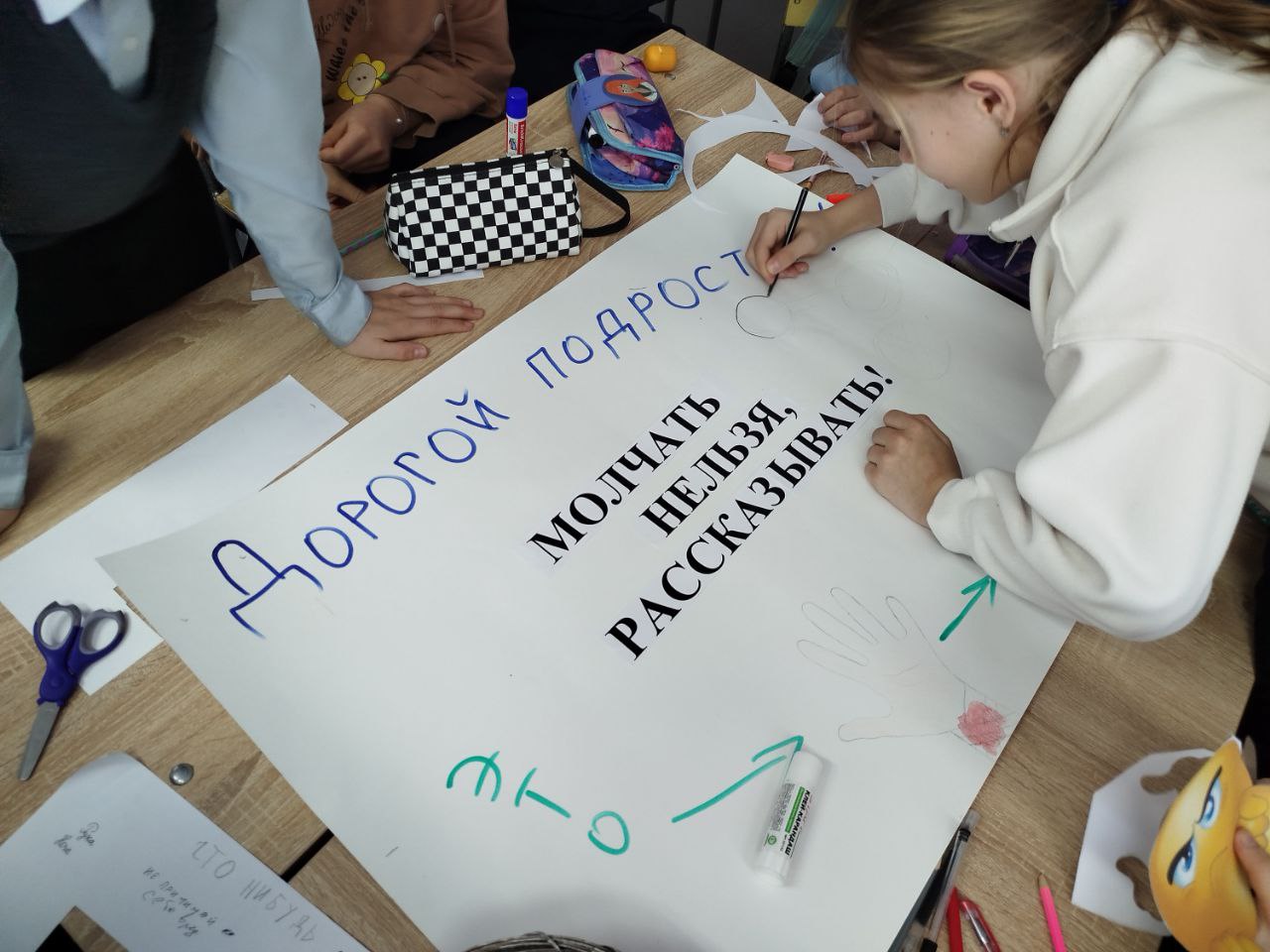

Порядок действий педагогических работников и администрации в случае выявления травли, жесткого обращения(насилия) в отношениях обучающихся

«Профилактика противоправного поведения — это особое направление нашей работы, и новые решения в этой сфере всегда принимаются совместно с родительской общественностью и педагогическим сообществом. Новая памятка поможет не только оперативно реагировать на случаи, но и предотвращать их, опираясь на правовые инструменты, проводить разъяснительную работу. Эти материалы являются частью комплексной работы по развитию системы профилактики, которую проводим совместно с другими ведомствами, научными и общественными организациями», — отметил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Главное:

Главное:

В памятке обозначены виды противоправного поведения, которые отражают проявления травли и меры дисциплинарной, административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности, к которым могут привлечь нарушителей, в том числе несовершеннолетних.

В памятке обозначены виды противоправного поведения, которые отражают проявления травли и меры дисциплинарной, административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности, к которым могут привлечь нарушителей, в том числе несовершеннолетних.

В ближайшее время материалы будут направлены во все регионы России для использования в работе школ, колледжей и организаций допобразования.

В ближайшее время материалы будут направлены во все регионы России для использования в работе школ, колледжей и организаций допобразования.

Будут организованы образовательные, просветительские и консультационные мероприятия.

Будут организованы образовательные, просветительские и консультационные мероприятия.

Участники подобных ситуаций могут обратиться за помощью к специалистам, в том числе на круглосуточную бесплатную горячую линию кризисной психологической помощи Минпросвещения России по телефону: 8 (800) 600-31-14.

Участники подобных ситуаций могут обратиться за помощью к специалистам, в том числе на круглосуточную бесплатную горячую линию кризисной психологической помощи Минпросвещения России по телефону: 8 (800) 600-31-14.

Работает горячая линия по вопросам урегулирования конфликтов в школе, медиации и примирения в образовательных организациях Центра защиты прав и интересов детей в рабочие дни с 09:00 до 18:00 (время московское) по телефону: 8 (800) 222-34-17.

Работает горячая линия по вопросам урегулирования конфликтов в школе, медиации и примирения в образовательных организациях Центра защиты прав и интересов детей в рабочие дни с 09:00 до 18:00 (время московское) по телефону: 8 (800) 222-34-17.

Также действует круглосуточная бесплатная горячая линия единого общероссийского телефона доверия для детей, подростков и их родителей: 8 (800) 200-01-22.

Также действует круглосуточная бесплатная горячая линия единого общероссийского телефона доверия для детей, подростков и их родителей: 8 (800) 200-01-22.

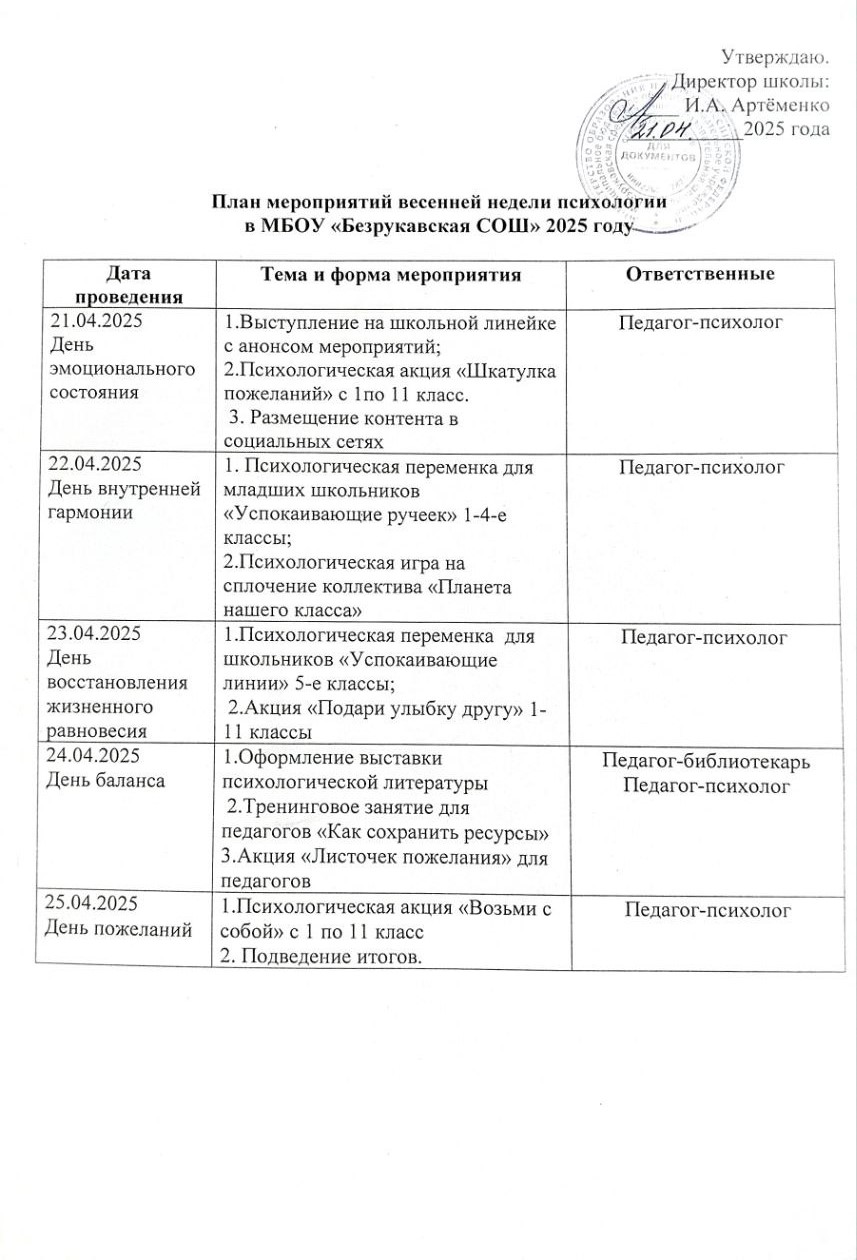

С 21 апреля в образовательных организациях стартует весенняя Неделя психологии

С 21 апреля в образовательных организациях стартует весенняя Неделя психологии С 21 по 25 апреля 2025 г. Минпросвещения России объявило проведение в образовательных организациях традиционной весенней Недели психологии

С 21 по 25 апреля 2025 г. Минпросвещения России объявило проведение в образовательных организациях традиционной весенней Недели психологии Цель Недели психологии: создание условий для повышения психологической культуры участников образовательных отношений, формирования и поддержания позитивного социально-психологического климата и содействие личностному росту и развитию обучающихся.

Цель Недели психологии: создание условий для повышения психологической культуры участников образовательных отношений, формирования и поддержания позитивного социально-психологического климата и содействие личностному росту и развитию обучающихся. В помощь педагогам-психологам Федеральным координационным центром по обеспечению психологической службы в системе образования Российской Федерации федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» разработаны методические рекомендации «Неделя психологии в образовательных организациях». Они предназначены для проведения Недели психологии в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях.

В помощь педагогам-психологам Федеральным координационным центром по обеспечению психологической службы в системе образования Российской Федерации федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» разработаны методические рекомендации «Неделя психологии в образовательных организациях». Они предназначены для проведения Недели психологии в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях.

способности к саморегуляции личности (самоконтроль, самодисциплина, самоуправление, самодетерминация);

способности к саморегуляции личности (самоконтроль, самодисциплина, самоуправление, самодетерминация);